Ha scritto Trump: "A causa dei programmi di test di altri paesi, ho dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di avviare i test sulle nostre armi nucleari su base paritaria. Il processo avrà inizio immediatamente"

Auguri Europa!

Novembre 2025: la filosofia metafisica della Religione Pagana.

06 novembre 2025

La metafisica può viaggiare nell'esistenzialismo, ma deve turarsi il naso. Deve affrontare uomini malati che, partendo da Kierkegaard arriviamo fino agli italiani Abbagnano, Emanuele Severino e Galimberti. Il tutto passando attraverso Heidegger, Arendt, Sartre, Gabriel Marcel, Jasper, con l'aiuto di Nietzsche e di Husserl.

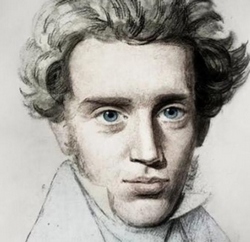

Secondo alcuni, i principi dell'esistenzialismo sono introdotti da Kierkegaard.

Scrive Chiodi dell'opera di Kierkegaard:

La realtà spirituale non è più vista hegelianamente come un Essere infinito ed autosufficiente, ma come il compito d'un essere finito. L'essere dell'uomo è un dover-essere ed implica come tale finitudine, quindi problematicità e scelta. Le forme di vita spirituale non si dialettizzano in un processo in cui nulla va perduto, ma si offrono ad un irrimediabile aut-aut in cui tutto può essere conquistato e tutto perduto. Fra i tre ideali di vita (estetico, morale e religioso) l'uomo deve scegliere senza compromessi e mistificazioni. Il primo è simboleggiato da Don Giovanni ed è illustrato nel Diario di un seduttore, che chiude il primo dei due volumi di Aut-Aut", la ricerca insensata del nuovo non riesce a sopprimerne la noia. Il secondo è simboleggiato dal "marito fedele", ed appare ben presto insufficiente perché il mondo morale non va al di là della universalità generica, mentre l'uomo è l'universalità singolare ed irripetibile, che può realizzare sé stesso solo nella vita religiosa come possibile incontro della assoluta singolarità dell'uomo con la assoluta singolarità della Trascendenza. La fede realizza questo incontro ed all'analisi della fede è dedicato Timore e tremore (1843). Abramo, che è disposto ad uccidere il figlio per fede in Dio, è il simbolo della fede nel suo oltrepassamento della stessa vita morale. Il concetto dell'angoscia (1844) contiene alcune delle pagine più potenti di Kierkegaard. L'angoscia è lo stato dell'uomo di fronte al possibile ed alla minaccia di nullificazione che esso porta con sé.

Da: Pietro Chiodi, L'esistenzialismo, Editore Loescher, 1970, pag. 3 - 4

Il fulcro del discorso è quel "dover essere" dell'uomo in funzione di Dio. Una centralità che Kierkegaard sottolinea con il dover essere di Abramo che, per dovere nei confronti di Dio, è pronto ad ammazzare suo figlio, il proprio futuro.

La fede, come credenza nell'assurdo, è il fondamento dell'esistenzialismo. L'esistenzialismo non dimostra le proprie affermazioni filosofiche. Le circoscrive nell'ontologia con cui giustifica ogni oggetto dell'immaginazione. Solo che l'immaginazione del filosofo esistenzialista obbedisce al desiderio di diventare servo del Dio assoluto. Il suo portavoce.

Questo modo di pensare sé stessi prendendo spunto da Nietzsche che delirava identificandosi con Gesù e diventando il "profeta" dell'eterno ritorno, destinato a ripetere all'infinito gli stessi gesti e le stesse azioni.

Da questo inizia il ragionamento della filosofia esistenzialista: esistere sacrificando sé stessi per il dovere (di Dio o dello Stato).

Scrive Kierkegaard in "Aut-Aut":

Chi sceglie se stesso scopre che quell'io che egli sceglie ha una infinita molteplicità in sé. Esso ha una storia; una storia nella quale egli riconosce la sua identità con se stesso. Questa storia presenta diversi aspetti, poiché in questa storia egli sta in relazione con altri individui della stirpe e con tutta la stirpe; e questa storia contiene qualche cosa di doloroso. Eppure egli è ciò che è solo attraverso questa storia. Perciò ci vuole del coraggio per scegliere se stesso; poiché, mentre pare che egli si isoli più intensamente che mai, nello stesso tempo egli si sprofonda più che mai in quella radice per la quale è congiunto al tutto. Questo lo preoccupa eppure deve essere cosi: infatti quando l'ardore della libertà si è risvegliato in lui (e si è risvegliato nella scelta, cosi come esso presuppone se stesso nella scelta), egli sceglie se stesso e la lotta per questo possesso come per la propria suprema salvezza, e questa è la sua suprema salvezza. Egli non può rinunciare a nulla di tutto questo, né al dolore più forte, né alle fatiche più gravi; eppure l'espressione di questa lotta, di questa conquista è il pentimento. Col pentimento ritorna in se stesso, ritorna nella famiglia, ritorna nella stirpe, finché trova se stesso in Dio.

Da: Kierkegaard, "Aut-Aut",Edizione CDE su licenza Mondadori, 1990, pag. 93

Lo scoprire sé stesso, per Kierkegaard, significa scoprire la storia in cui "riconosce la sua identità con se stesso", in sostanza, il soggetto ha una storia. Nella storia non si modifica, non ha trasformato sé stesso, ma il sé stesso è immodificato e immodificabile, in quanto creazione di Dio, e, la storia dell'individuo è quella di riconoscere sé stesso in quanto creazione di Dio.

"egli è ciò che è solo attraverso questa storia", non dice "egli è diventato ciò che è solo attraverso questa storia", altrimenti metterebbe in discussione la verità della creazione di Dio.

Kierkegaard riprende il discorso di Dio come il Tutto parmenideo al quale l'uomo è congiunto. L'ardore della libertà porta l'uomo a lottare per "la suprema salvezza" che porta l'uomo al "pentimento". Il pentimento porta l'uomo ad essere sé stesso, a ritornare in famiglia, a ritornare alla stirpe finché trova sé stesso in Dio.

Il concetto fascista di stirpe è introdotto da Kierkegaard, almeno nell'esistenzialismo. Si tratta di un concetto discriminante dove la "propria stirpe" combatte ogni altra stirpe per la supremazia.

Lo schiavo che anela alla supremazia, come Abramo. Abramo, lo schiavo di Dio, macellaio di uomini, che viene elevato a nobiltà da Kierkegaard per la sua obbedienza cieca a Dio.

Scrive Kierkegaard in "Timore e tremore":

Ma Abramo credette. Egli non pregò per sé così da commuovere il Signore: questo lo fece soltanto per stornare la giusta punizione su Sodoma e Gomorra, solo allora Abramo si presentò a Dio con le sue preghiere (Gen., 18, 23 sgg.). Noi leggiamo nella Sacra Scrittura: "E Dio tentò Abramo, dicendo: Abramo, dove sei? Abramo rispose: Eccomi qui". Tu, a cui si rivolge questo mio discorso, ti comporti allo stesso modo? Quando hai veduto avvicinarsi da lungi i duri colpi del destino, hai forse detto alle montagne: copritemi, e alle colline: cadete su di me? (Le., 23, 30). O se tu fossi più forte, il tuo piede non avanzerebbe lentamente per la via, non desidereresti far ritorno alle antiche orme? Quando ti fu rivolta la chiamata, hai o non hai risposto, oppure ti sei messo a brontolare? Non così Abramo che contento, franco, fiducioso rispose: Eccomi! Noi leggiamo ancora: "E Abramo si levò di buon mattino". Egli si affrettò come se si trattasse di recarsi a una festa, e di buon mattino era al posto stabilito, sul monte Moria. Non disse nulla a Sara, nulla a Eliezer: chi avrebbe potuto comprenderlo?

Da: Kierkegaard, "Timore e tremore" Edizione BUR, 1986, p. 43

L'esaltazione dell'obbedienza acritica di Abramo nei confronti di Dio che lo vuole costringere a distruggere il proprio futuro è qualche cosa che offende la dignità umana. Non esiste un "valore estetico" in questo, esiste solo un valore criminale che invita gli uomini alla sottomissione fino al sacrificio per Dio, lo Stato e l'autorità.

E' la riaffermazione del principio dei vangeli dove Gesù dice:

Chi ama il padre o la madre più di me non è degno di me; chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me; chi non prende la sua croce e non mi segue, non è degno di me. Chi avrà trovato la sua vita, la perderà: e chi avrà perduto la sua vita per causa mia, la troverà.

Vangelo di Matteo 10, 37-39

Dove Gesù e Dio vengono prima degli affetti dell'uomo. Esattamente come lo Stato viene prima degli affetti dell'uomo. L'uomo viene spogliato di sé stesso per la gloria di Dio.

L'esistenzialismo, come filosofia, si regge sul concetto di obbedienza che si deve a Dio come si deve allo Stato, alle Istituzioni che, rispetto all'uomo, si presentano incarnazione dell'assolutezza di Dio. L'uomo è schiavo di Dio e di chi lo rappresenta.

Un uomo che non vive nella fondazione della propria felicità, ma che deve trovare la felicità nella sottomissione a Dio. La sua libertà è essere schiavo sottomesso a Dio.

L'uomo peccatore vive lo stato d'angoscia. Il peccato provoca angoscia e la libertà dal peccato è la sottomissione a Dio. Scrive Kierkegaard in "Il concetto dell'angoscia":

Il peccato posto E' nello stesso tempo, in se stesso, conseguenza, anche se questa conseguenza è estranea alla libertà. Non appena questa conseguenza si annunzia, l'angoscia entra subito in rapporto con il futuro di essa, futuro ch'è la possibilità di un nuovo stato. Per quanto sia profonda la caduta dell'individuo, esso può cadere ancora più in basso e questo "può" è l'oggetto dell'angoscia. Quanto più l'angoscia qui si attenua, tanto più si manifesta che la conseguenza del peccato è penetrata in "succum et sanguinem" nell'individuo e che il peccato ha messo radici nell'individualità. Il peccato, naturalmente, qui significa l'atto concreto; perché non si pecca mai in generale o in universale. Anche il peccato* di voler tornare indietro oltre la realtà del peccato, non è un peccato in generale, il quale non è mai esistito. Chi ha qualche conoscenza degli uomini, sa benissimo che la sofistica procede sempre in modo da urtare soltanto contro un singolo punto, il quale viene continuamente variato. L'angoscia vuole che sia eliminata la realtà del peccato: non del tutto, ma fino a un certo punto o per dir meglio essa vuole, fino a un certo punto, lasciar stare la realtà del peccato, ma (si badi!) soltanto fino a un certo punto. Perciò non è neanche restia a celiare un poco delle determinazioni quantitative, anzi più essa è sviluppata, più si abbandona alla celia; ma appena questo gioco sta per cacciare l'individuo nel salto qualitativo, il quale sta in agguato come il formichiere nel suo imbuto di sabbia mobile, l'angoscia si ritira cautamente e trova un piccolo punto ancora fuori del peccato che dev'essere salvato e nel momento seguente ne trova un altro. La coscienza del peccato, realizzata profondamente e seriamente nell'espressione del pentimento, è una gran rarità.

Da: Kierkegaard, "Il concetto dell'angoscia", Editore Biblioteca Ideale Tascabile, 1995, p. 84-85

Un elemento fondamentale dell'esistenzialismo è il concetto di peccato che crea angoscia. Ma che cos'è il peccato? Il peccato è definito come "Un'offesa fatta a Dio" che nell'esistenzialista crea angoscia perché non è più nelle grazie di Dio. L'esistenzialista mira ad imporre sensi di colpa alle persone. Le persone che vivono sensi di colpa sono docili e sottomesse, coscienti di aver peccato e di non aver diritto ad affermare sé stessi.

L'esistenzialista estende il concetto di "Offesa fatta a Dio" come "Offesa fatta allo Stato" e "Offesa fatta alle Istituzioni" che si identificano con Dio e che esercitano il potere assoluto nei confronti dell'uomo.

Con l'esistenzialismo entriamo in una condizione integralista cristiana che, calata nella società, tende a dominare gli uomini in nome del potere assoluto sull'uomo al quale è rimasta la libertà di sottomissione ed obbedienza a Dio, allo Stato e alle Istituzioni. L'uomo non può mentire a Dio e non può mentire allo Stato.

Offendere Dio o lo Stato genera la condizione di peccatore e, in quella condizione, l'uomo vive l'angoscia di essere separato dal Tutto col quale vuole entrare in relazione.

Lo stato d'angoscia è la reazione psicologica al peccato. L'angoscia deve costringere l'individuo ad abbandonare il peccato. Si tratta di una "punizione divina" affinché l'uomo abbandoni il suo stato di peccatore.

Allo stesso modo, crea angoscia non essere più nella propria "stirpe". Secondo Kierkegaard c'è una gerarchia di separazione dell'uomo. L'uomo separato dalla famiglia, dalla stirpe, da Dio. Il peccatore che si isola dai legami.

Scrive Kierkegaard in "La malattia mortale":

No, non è la determinazione estetica dell'assenza di spirito che dà il criterio per decidere che cosa sia disperazione e che cosa non lo sia. La determinazione che va adoperata è quella etico-religiosa: spirito o mancanza negativa di spirito, mancanza di spiritualità. Ogni esistenza umana che non ha coscienza di essere spirito, non è personalmente consapevole davanti a Dio di essere spirito; ogni esistenza umana che non si fonda così, trasparente in Dio, ma riposa e si perde nelle tenebre di una universalità astratta (stato, nazione, ecc.) oppure incerta riguardo al suo io prende le sue facoltà soltanto come forze attive, senza rendersi conto in un senso più profondo di dove gli vengono, essa prende il suo io come qualcosa di inesplicabile, mentre dovrebbe comprenderlo nel suo intimo: ogni simile esistenza, qualunque cosa esegua, anche la più stupenda, qualunque problema spieghi, anche tutta l'esistenza, per quanto sia intenso il suo godimento estetico della vita; ogni simile esistenza è pure disperazione. Era questo che intendevano gli antichi Padri della Chiesa quando dicevano che "le virtù dei pagani erano splendidi vizi "; volevano dire che l'intimo del pagano era disperazione; che il pagano non aveva coscienza davanti a Dio di essere spirito. Da ciò si spiega pure (porto questo fatto per esempio, benché sia anche in una connessione più profonda con tutta questa indagine) che il pagano giudicava con una leggerezza così strana il suicidio, anzi lo esaltava, mentre per lo spirito è il peccato più decisivo, rompere nell'esistenza a questo modo è una ribellione contro Dio. Al pagano manca la determinazione spirituale dell'io; perciò giudica in questo modo del suicidio lo stesso pagano che giudicava con severità morale il furto, l'impudicizia, ecc. Gli mancava il criterio per giudicare il suicidio perché gli mancava il rapporto con Dio e con l'io: per il pensiero puramente pagano il suicidio è l'indifferente, ciò che ognuno può fare come gli pare, perché è una cosa che non riguarda nessun altro. Se dal punto di vista del paganesimo si volessero mettere in guardia gli uomini contro il suicidio, si dovrebbe farlo con un lungo giro, dimostrando come con esso si manchi a un obbligo verso gli altri uomini. Il punto essenziale nel suicidio, cioè il fatto ch'esso è proprio un delitto contro Dio, sfugge completamente al pagano. Perciò non si può dire che il suicidio era disperazione, il che sarebbe un'autocontraddizione senza senso; bisogna dire che questa maniera con cui il pagano giudicava il suicidio era disperazione.

Da: Kierkegaard, "La malattia mortale", Editore Se, 2008, pag. 46 -47

L'uomo è un oggetto di proprietà di Dio, per estensione, è oggetto di proprietà dello Stato. La sua vita non gli appartiene, non può disporre come vuole perché solo Dio, solo lo Stato, e chi lo rappresenta, ha la proprietà dell'uomo e del suo corpo.

Il sofismo di Kierkegaard afferma "Ogni esistenza umana che non ha coscienza di essere spirito, non è personalmente consapevole davanti a Dio di essere spirito;. Cosa significa avere coscienza di essere spirito?

Significa avere coscienza di essere un soggetto posseduto da Dio.

Tutto l'esistenzialismo nega la dignità dell'uomo. Tutto l'esistenzialismo di Kierkegaard è teso a riaffermare la dignità di Dio in quanto padrone dell'uomo. Non è un caso che Kierkegaard chiami "giusto" il genocidio di Sodoma e Gomorra. Kierkegaard chiama giusto un crimine contro l'umanità. Quanti altri crimini ancora in nome e per conto di Dio?

Fine prima parte: i fondamenti ideologici dell'esistenzialismo.

Tutti i testi del mese di novembre 2025 in un'unica pagina

Indice pagine mensili di cronache Pagane

Torna agli argomenti del sito Religione Pagana

Claudio Simeoni

Meccanico

Apprendista Stregone

Guardiano dell'Anticristo

Membro fondatore

della Federazione Pagana

Piaz.le Parmesan, 8

30175 Marghera - Venezia

Tel. 3277862784

e-mail: claudiosimeoni@libero.it

Iside con bambino - Museo di Napoli prestata a Torino!

Questo sito non usa cookie. Questo sito non traccia i visitatori. Questo sito non chiede dati personali. Questo sito non tratta denaro.